Autark mit Sonne und Holz

Stefan Schön ist Baubiologe IBN, Baubiologische Energieberater IBN, KfW-zertifizierter Energieberater und zudem Inhaber einer Baubiologischen Beratungsstelle IBN. Aus Erfahrung ist er Befürworter einer thermischen Solarnutzung. „Es lohnt sich immer, sowohl thermische Solarenergie zu ernten, als auch Strom zu erzeugen. Denn die großen Anforderungen liegen beim Wohnen in erster Linie bei der Wärme“, betont er. „Jeder, der sein Ein- oder Zweifamilienhaus mit einer Wärmepumpe heizt, bedient diese mit Strom aus der Steckdose, weil in den fünf kalten Monaten durch den Bedarf an Strom für den Haushalt kein Strom zum heizen bleibt.“ Für Familie Jezussek baute er 2013 ein solchermaßen optimiertes KfW-40-Haus. Die Baufamilie wollte ursprünglich ein Passivhaus. Nachdem sie einen Vortrag von ihm gehört hatte, entschied sie sich für ein Sonnenhaus mit Stromspeicher und weitgehender Energieautarkie. Das Bauamt forderte einen konventionellen Baukörper mit hohem Kniestock und flachem Dach. Entsprechend diesen Vorgaben plante Schön den Baukörper. Nur die Röhrenkollektoren an der Fassade weisenes sogleich als energetisch optimiert aus.

Haus Jezussek mit winterlich optimierten Röhrenkollektoren und Photovoltaik auf dem Dach ist energieautark

Ausgezeichnet wurden Haus und Baufamilie auch mit der grünen Hausnummer und dem Klimaschutzpreis der Stadt Neumarkt

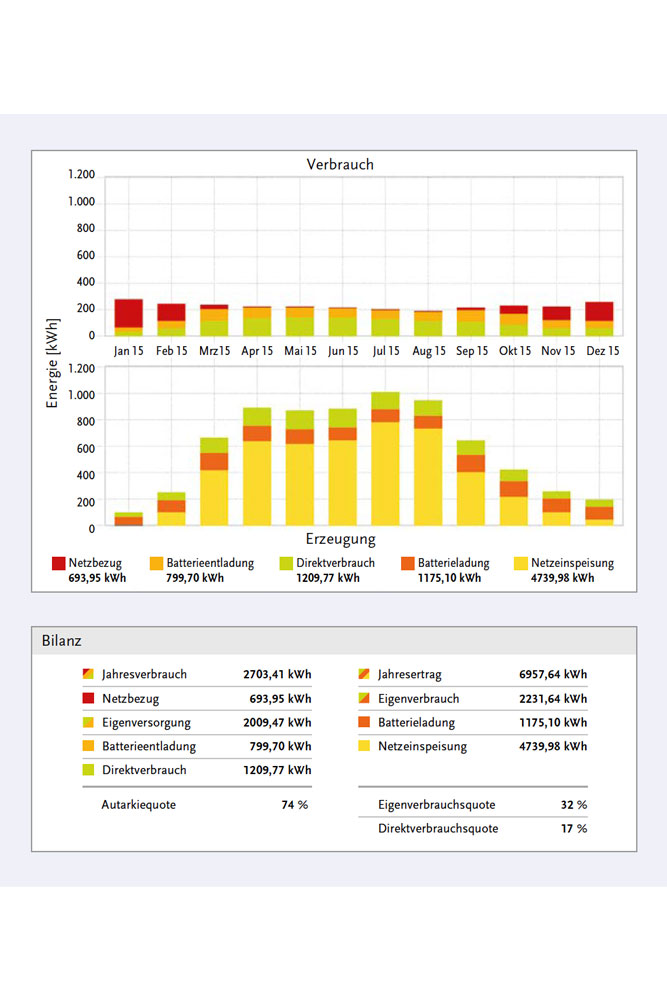

Mit dem Stromspeicher von 5 kWh wächst die Stromautarkie auf reale 74 %

Innen wie außen ist das Haus aus Holz und Lehm

Die Röhrenkollektoren transportieren die Wärme ohne Frostschutz und ohne Umweg über einen Wärmetauscher direkt zum Pufferspeicher

Das Haus erwirtschaftete 2015 einen Stromüberschuss von über 4.000 kWh, 2016 waren es etwas weniger. Im Mittel betrug die Energieverbrauchsquote 33 %, die Direktverbrauchsquote 18 %1 Haus Jezussek mit winterlich optimierten Röhrenkollektoren und Photovoltaik auf dem Dach ist energieautark2 Ausgezeichnet wurden Haus und Baufamilie auch mit der grünen Hausnummer und dem Klimaschutzpreis der Stadt Neumarkt3 Mit dem Stromspeicher von 5 kWh wächst die Stromautarkie auf reale 74 %4 Innen wie außen ist das Haus aus Holz und Lehm5 Die Röhrenkollektoren transportieren die Wärme ohne Frostschutz und ohne Umweg über einen Wärmetauscher direkt zum Pufferspeicher6 Das Haus erwirtschaftete 2015 einen Stromüberschuss von über 4.000 kWh, 2016 waren es etwas weniger. Im Mittel betrug die Energieverbrauchsquote 33 %, die Direktverbrauchsquote 18 %

Naturnahe Baustoffe

Neben der energetischen Optimierung sollten möglichst viele baubiologische Baustoffe zum Einsatz kommen, die mit geringem Energieaufwand hergestellt werden. Der mineralische Fassadenputz ist 10 mm stark und mit Dispersionssilikatfarbe zweimal gestrichen. Der biozidfreie Mineral-Leichtputz kann somit auch Betauungs- Feuchtigkeit puffern und bleibt deutlich länger schön als Dünnschichtsysteme. Unter dem Putz liegt eine Holzweichfaserplatte, im Nassverfahren ohne synthetische Stützfaser hergestellt. Die Außenwände sind zudem mit Holzspänen gedämmt, die durch Lehm mineralisiert sind. Dabei bemängelt der Baubiologe Schön, dass viele natürliche Dämmstoffe rechnerisch schlechter gestellt werden, als ihre synthetischen Kollegen, weil ihnen ihre Feuchteaufnahmekapazität angelastet werde. Im Rahmen der bauaufsichtlichen Zulassung erhalten sie auf den im Labor nachgewiesenen Wert ihrer Wärmeleitfähigkeit einen höheren Zuschlag. Schön bekräftigt: „Meines Erachtens werden synthetische Dämmstoffe in der Normung völlig zu Unrecht besser behandelt und suggerieren hier bessere Dämmfähigkeit, was in der Praxis nicht stimmt. Ein natürlicher Dämmstoff mit einer Wärmeleitzahl 045 dürfte dadurch in einem diffusionsfähigen Haus mindestens genauso gut wie ein synthetischer Dämmstoff der Wärmeleitzahl 038 dämmen.“

Innen sind die Außenwände auf magnesitgebundenen Holzwolleplatten – wegen ihres Aussehens auch Sauerkrautplatten genannt – dick mit Lehm verputzt. In den Lehm sind Heizrohre eingebettet, die für wohlige Strahlungswärme sorgen. In den Böden sorgen 11 Tonnen Kalksplit, eine Holz-Lehm-Schüttung und Holzweichfaserplatten für die akustische Dämpfung und die Wärmepufferung. Die geölten Holzböden aus massiver Lärche sind schön und dauerhaft. Selbst die Kellerdecke ist als Sichtmassivholzdecke hergestellt. Durch so viele hygroskopische Materialien ist das Raumklima angenehm und schimmelsicher. „Über die Jahre haben wir gemessen, dass die relative Raumluftfeuchte bei diesen Gebäuden zwischen 42 und 46 % liegt. Dieser Bereich wird im Jahresverlauf kaum unter- oder überschritten“, so der Planer.

Baudaten EF-Haus Jezussek

| Planung und Energiekonzept | Stefan Schön, Baubiologischer Energieberater IBN, Baubiologische Beratungsstelle IBN, Energieeffizienz-Experte, 2013 |

| Wohnfläche | ca. 147 m2 (EG, OG), 71,3 m2 (KG) |

| Außenwände (von innen nach außen) | • Lehmputz 3 cm, darin eingebettet 16 mm Verbundrohre PE/Alu • Heraklithplatte BM (magnesitgebunden) 50 mm als Putzträger • diagonale Massivholzschalung 22 mm • Dampfbremspappe Pro Clima dB+ • Holzständer 6/22 cm, dazwischen Jasmin Holz-Lehm-Dämmung • Wärmedämmverbundsystem Inthermo Holzfaserplatte 6 cm • mineralischer Putz, mineralische Farbe, U-Wert 0,16 W/m2K |

| Dach (von innen nach außen) | • Dachneigung 21° • Pro Clima Dampfbremse • Dämmsparren mit Holz-Lehm-Dämmung WLZ 045, 30 cm • Holzfaserplatte (Nassverfahren) WLZ 047, 60 mm |

| Innenausbau | Lehmputz (auf Wandheizung) |

| Fenster | Holz/Alu mit 3-fach Glas 0,6 W/m2K |

| Holzdielen | massive Lärche im EG, DG und KG |

Energiedaten

KfW Energieeffizienzhaus 40 mit Sonnenhaus-Technologie, Stromspeicher 5 kWh, 43 m2, Photovoltaikanlage (21 °), 18 m2 thermische Röhrenkollektoren Paradigma, an der Wand montiert, 3.000 Liter Pufferspeicher.

Echte Stromautarkie ca. 80 %, thermische Autarkie ca. 60 %, jährlicher Stromenergieüberschuss von ≥ 3.500 kWh.

Scheitholzofen ETA SH20 zum Nachheizen im Keller (3–5 Raummeter je Winter), Wandheizung mit 16 mm Verbundrohren in Lehm eingeputzt, dezentrale Abluftanlage Ventomaxx Z-WRG plus mit Keramikwärmetauscher, Schallschutz 42 dB in Wohnzimmer, Schlaf-, Kinderzimmer.

Wirklich energieautark?

Der Energieeffizienzexperte Schön hat seine Energieplanung darauf aufgebaut, dass in Deutschland im Winter zu wenig Strom über Photovoltaik (PV) geerntet werden kann. „Wenn man einem Bauherren ein Maximum an Energieautarkie liefern möchte, dann merkt man schnell, dass man mit PV nicht heizen sollte,“ erklärt er. Er verwendet den Solarstrom vorrangig für den Haushalt und Mobilität und erzeugt die Heizwärme über Röhrenkollektoren und einen Stückholzkessel. „Unser System erreicht Energie-Autarkie und zwar eine echte von etwa 74 % bis 80 %“, betont er. Oft ist eine Autarkie nämlich nur nominell, weil üblicherweise die Sommererträge der PV gegen den Winterbedarf gerechnet werden. „Überhaupt halte ich die gängige Praxis der verordneten Nachweisführung von Jahres-Energiebilanzen für eine der größten Energielügen“, bemängelt Schön deshalb.

Die Mehrkosten für die echte Autarkie betragen nach Schön beim Haus Jezussek etwa 37.000 Euro. „Das ist beachtlich, weil ähnlich autarke Projekte gut und gerne wesentlich teurer sind“, betont Schön. Der Rest der Energie wird durch einen Stückholzkessel im Keller geliefert, der etwa drei bis fünf Raummeter pro Jahr benötigt. Die Auswertungen der letzten zwei Jahre zeigen, dass für dieses Gebäude keine Energiekosten mehr entstehen.

Solarthermie und Photovoltaik

Die Solarthermie ist auf den Winterertrag optimiert: Die Vakuum-Röhrenkollektoren mit guten Dämmeigenschaften und niedrigen Wärmeverlusten befinden sich senkrecht an der Fassade. Im Vorfeld verglich Schön die Wirtschaftlichkeit von Flach- und Röhrenkollektoren. Letztere waren bei diesem Projekt wirtschaftlicher. Mit 18 m2 erreicht das Haus einen thermischen Autarkiegrad von etwa 60 %. Da beim Röhrenkollektor der Speicher kleiner sein kann, als bei Flachkollektoren, sind auch die Verluste kleiner. Das System funktioniert mit reinem Wasser und macht so den ökologisch problematischen Frostschutz mit Glykol überflüssig. Die Vakuumkollektoren halten nach Studien der Universität Stuttgart Temperaturen von -25 ºC aus, ohne einzufrieren.

Standardmäßig ist dennoch eine Schutzschaltung integriert, die bei Bedarf Wasser aus dem Speicher durch die Kollektoren pumpt. Der Frostschutzbedarf liegt nach Angaben des Herstellers je nach Größe der Anlage zwischen 0,5 und 3,5 % des Solarertrags. Vorteile sind außerdem, dass die Wärmeleitfähigkeit von reinem Wasser besser ist und zudem eine Wärmeübertragung erspart wird. Das solar erwärmte Heizungswasser gelangt ohne Umwege und Zwischenstationen direkt in den Speicher. Besteht Frostgefahr in den Kollektoren, so werden diese leicht erwärmt. „Der Sicherheits-Frostschutz bringt deutlich weniger Verluste, als zunächst erwartet,“ freut sich der Energieplaner. Die Röhrenkollektoren sind zwar teurer als etwa Flachkollektoren, sparen aber Kosten für den Pufferspeicher, den umbauten Raum und den geringeren Platzbedarf. „Dieses Objekt zeigt, dass man mit Röhrenkollektoren deutlich kleinere Pufferspeicher einsetzen kann“, betont er. Der Pufferspeicher passte damit auch in den Haustechnikraum.

Ihre Stimme zählt

Wir sind neugierig darauf, was Sie zu sagen haben. Hier ist Raum für Ihre Meinung, Erfahrung, Stellungnahme oder ergänzende Informationen. Wir bitten Sie um Verständnis, dass auf dieser kostenlosen Informationsplattform:

- Fragen nicht beantworten werden können – bitte stellen Sie Ihre Fragen direkt an unsere Autor*innen.

- Werbung nicht gestattet ist – Sie können aber gerne mit einem Werbebanner auf Ihre Produkte/Dienstleistungen aufmerksam machen

2 Kommentare

Einen Kommentar abschicken

Quellenangaben und/oder Fußnoten:

Wie werde ich

Baubiolog*in IBN?

Nachhaltig weiterbilden

Know-how, Zusatzqualifikationen und neue berufliche Möglichkeiten für Baufachleute sowie alle, die sich für gesundes, nachhaltiges Bauen und Wohnen interessieren.

Unser Kompetenz-Netzwerk

Hier finden Sie unsere qualifizierten Baubiologischen Beratungsstellen und Kontakte im In- und Ausland nach Standort und Themen sortiert.

Über die Baubiologie

Die Baubiologie beschäftigt sich mit der Beziehung zwischen Menschen und ihrer gebauten Umwelt. Wie wirken sich Gebäude, Baustoffe und Architektur auf Mensch und Natur aus? Dabei werden ganzheitlich gesundheitliche, nachhaltige und gestalterische Aspekte betrachtet.

25 Leitlinien

Für einen schnellen, aufschlussreichen Überblick haben wir in 25 Leitlinien der Baubiologie die wichtigsten Parameter herausgearbeitet, sortiert und zusammengefasst. In elf Sprachen, als PDF oder als Plakat erhältlich.

Vielen Dank für den Artikel. Gerne möchte ich noch einen weiteren Aspekt ergänzen:

Was mich immer wieder stört ist, dass von “Autarkiebestreben”, “Teilautarkie” oder “Autarkiegrad” die Rede ist. Rein begrifflich ist das nicht möglich. Entweder autark oder eben nicht. Gerade beim Strom sehe ich das sehr kritisch. Selbst erzeugten PV-Strom vom Dach für unmittelbar benötigte Energie im Haus zu nutzen, unterstütze ich. Hier steht für mich der Gedanke der dezentralen Energieversorgung im Fokus. Aber den Überschuss in einer privaten Batterie zu speichern und bei Dunkelheit zu verbrauchen, ist für mich nicht in Ordnung. Das führt dazu, dass im Sommer kein Netzbezug erfolgt, aber dann, wenn sowieso schon wenig Strom aus erneuerbaren Energiequellen vorhanden ist, dieser Haushalt auf Netzbezug angewiesen ist. Ein solcher Haushalt erhält aufgrund eines über das ganze Jahr betrachteten geringen Strombezugs eine kleine Rechnung und bezahlt somit auch ein nur kleines Entgelt für das Stromnetz. Mieter und Haushalte, die sich PV mit Batterie nicht leisten können, müssen mit ihrem Strompreis die Kosten für das Stromnetz aber mittragen. Dies führt aus meiner Sicht zu einer ungerechten Situation: Die Strombezieher werden unterteilt in solche, die es sich leisten können, weniger Strom zu beziehen und anderen, die diese Möglichkeit nicht haben und von der Preisgestaltung ihres Stromkonzerns abhängig sind. Deshalb sollten wir uns dafür einsetzen, dass das Mieterstrommodell flächendeckend auf einfache Art und Weise umgesetzt wird; damit fördern wir eine dezentrale Stromversorung.

Es ist erstaunlich, wie viel Lehm in diesem kleinen Haus steckt.

Dementsprechend gut ist auch das Raumklima mit ausgeglichenen Temperaturen und Luftfeuchte.