Himmlische Energie

Die neuapostolische Kirche von 1961 wurde klimaschonend zum Wohnhaus für eine vierköpfige Familie umgeplant. In Teil 1 “Himmlisch wohnen” haben wir über die ästhetische Architektur und die bauphysikalisch robusten, baubiologischen Baustoffe berichtet. Kalkschlämme und eigens entworfene Einbauten und Möbel aus Vollholz sorgen für ein angenehmes Raumklima.

Seit ihrem Umbau zum Wohnhaus ist die neuapostolische Kirche nahezu energieautark

Die Westfassade von 1961 vor dem Umbau1 Seit ihrem Umbau zum Wohnhaus ist die neuapostolische Kirche nahezu energieautark 2 Die Westfassade von 1961 vor dem Umbau | Bild: Architekturbüro Manderscheid

Ökologische Dämmmaterialien

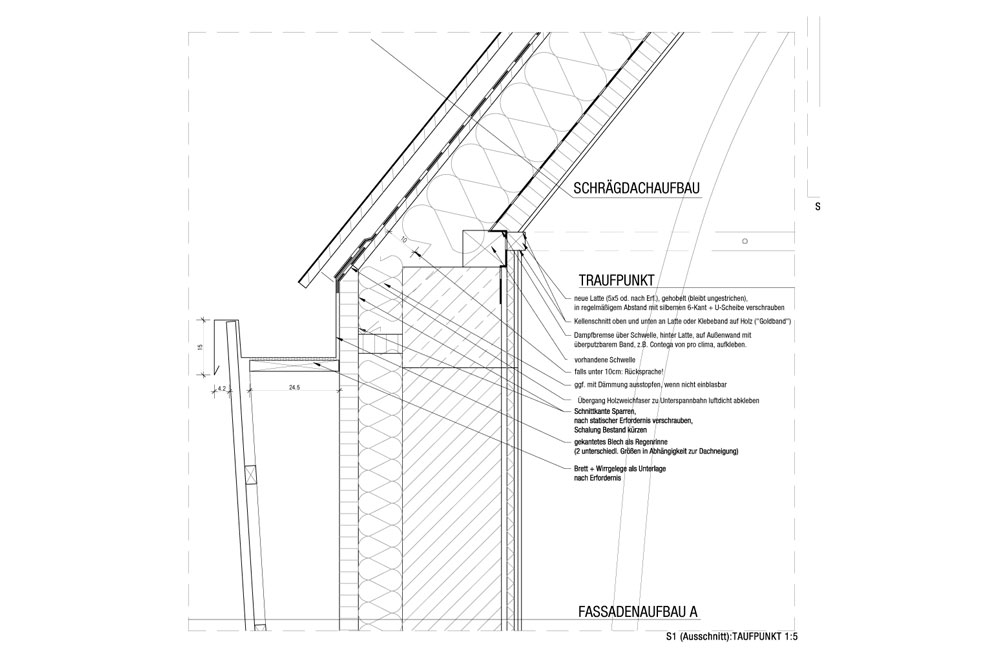

Obwohl die Wohnhäuser in der Nähe verputzt sind, wollte der Architekt Christoph Manderscheid kein Wärmedämmverbundsystem (WDVS), sondern eine hinterlüftete Holzverkleidung. Hinter der dynamisch schräg gestellten Fassade dämmen Zellulose und Holzweichfaserplatten die Außenwand auf den Standard KfW-Effizienzhaus 85. Das Souterrain erhielt innen acht Zentimeter starke Mineraldämmplatten von Mulitpor, eine Gewebearmierung und eine Kalkschlämme. Ohne diese Innendämmung hätte die gesamte Zufahrt aufgegraben werden müssen. So brauchte die neue Perimeterdämmung außen nur bis knapp unter das Erdreich geführt werden. Der Sturz erhielt im Bereich der oberen Fensterlaibung eine Dämmplatte von 2 cm. Dort, wo eine tragende Wand abgebrochen worden war, war für eine garantierte Rissfreiheit der Decke ein Stahlträger nötig. Damit das Souterrain als Einliegerwohnung genutzt werden kann, wurden auch die Fenster entsprechend vergrößert. Das Dach erhielt zwischen den Sparren eine Einblasdämmung mit Zellulose.

Bis unter das zehn Meter hohe Dach schaffen Pelletofen, Fußbodenheizung und sorptionsfähige Materialien ein angenehmes Raumklima3 Bis unter das zehn Meter hohe Dach schaffen Pelletofen, Fußbodenheizung und sorptionsfähige Materialien ein angenehmes Raumklima

Das Dach ist zwischen den Sparren, die Wände außen mit Zellulose gedämmt

Eine Photovoltaik-Anlage erzeugt den Strom für die Wärmepumpe, welche Erdwärme für die Bodenheizung nutzbar macht4 Das Dach ist zwischen den Sparren, die Wände außen mit Zellulose gedämmt 5 Eine Photovoltaik-Anlage erzeugt den Strom für die Wärmepumpe, welche Erdwärme für die Bodenheizung nutzbar macht

Sonne und Erdwärme

Für ein regeneratives und möglichst autarkes Energiekonzept entnimmt eine Solewärmepumpe (WP) über vier Erdbohrungen im Garten Wärme für die Fußbodenheizung und das Brauchwarmwasser. Im Sommer können die Räume mit den im Winter abgekühlten Bohrungen gekühlt und der Erdspeicher wieder für den Winter aufgeladen werden. Ein raumluftunabhängiger, automatisch steuerbarer Pelletofen im bis zu zehn Meter hohen Wohnraum kann behagliche Strahlungswärme zusteuern.

Strom erhält die WP über die batterie-gepufferte Photovoltaik-Anlage auf dem Flachdach. Hier haben 36 Module der Firma Heckert Solar Platz. Damit möglichst viel Eigenstrom verbraucht werden kann, sind die Elemente mit 10° Neigung je zur Hälfte nach Osten und nach Westen ausgerichtet. Mit einer durchschnittlichen Jahresproduktion von zirka 8.700 kW spart sie etwas über 6 Tonnen CO2 jährlich ein.

Damit die Eigenverbrauchsquote möglichst hoch ist, sind die Hälfte der PV-Panele 10° nach Osten, die andere Hälfte 10° nach Westen geneigt

Wechselrichter und Batteriespeicher mit 6 kWh

Damit auch im Souterrain gewohnt werden kann, wurde innen mineralisch gedämmt und die Fenster der Räume vergrößert

Historisch inspiriert: Weil mit Leinöl gestrichen, konnten die Profile der Rahmen scharfkantig ausgeführt werden und sind damit dauerhafter6 Damit die Eigenverbrauchsquote möglichst hoch ist, sind die Hälfte der PV-Panele 10° nach Osten, die andere Hälfte 10° nach Westen geneigt 7 Wechselrichter und Batteriespeicher mit 6 kWh 8 Damit auch im Souterrain gewohnt werden kann, wurde innen mineralisch gedämmt und die Fenster der Räume vergrößert 9 Historisch inspiriert: Weil mit Leinöl gestrichen, konnten die Profile der Rahmen scharfkantig ausgeführt werden und sind damit dauerhafter

Batterie mit Optimierungspotenzial

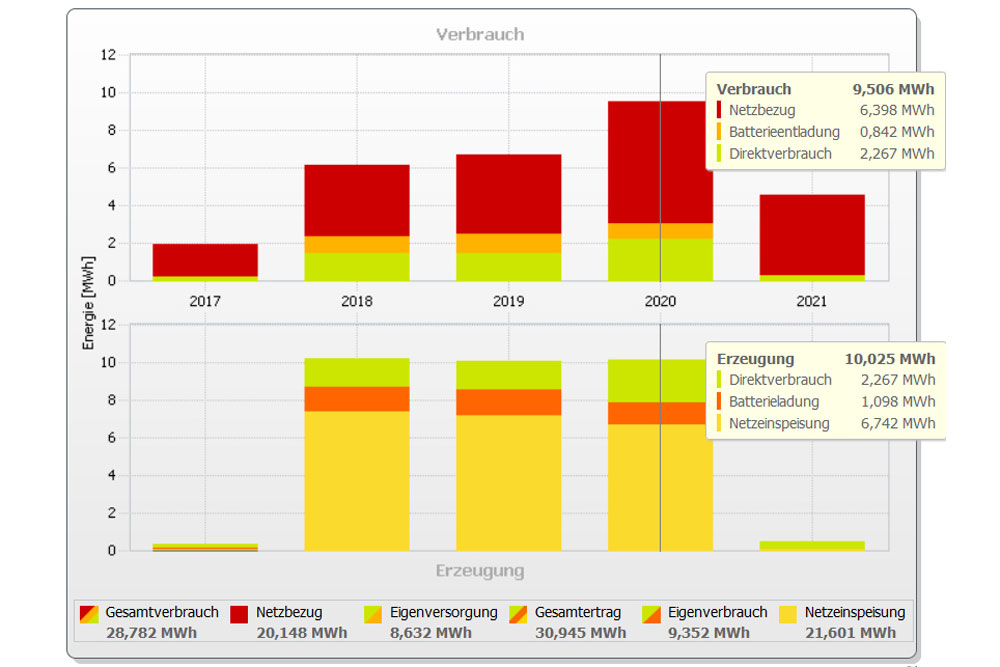

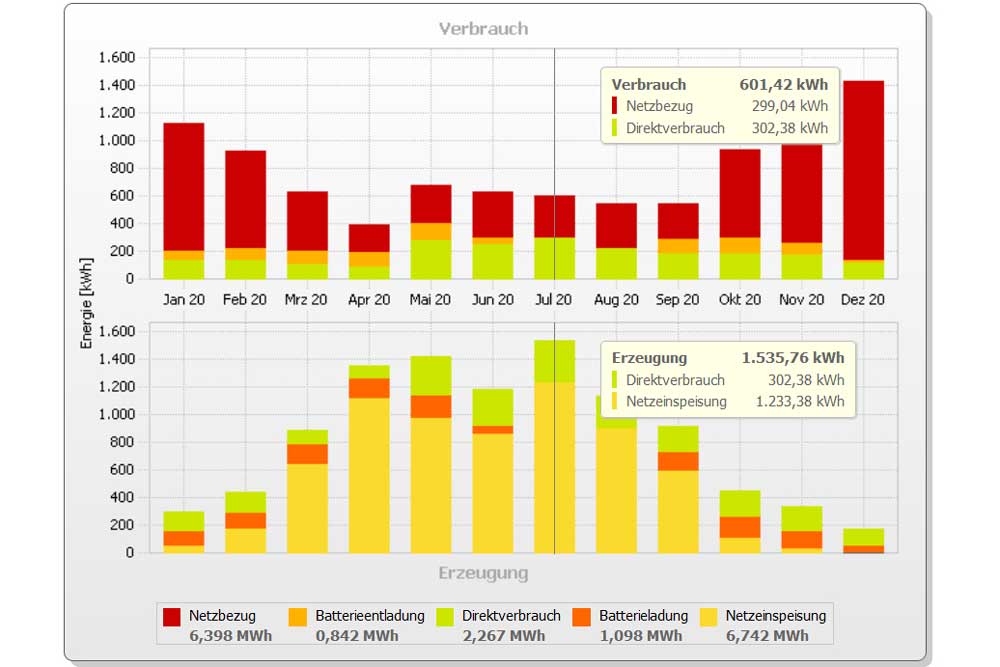

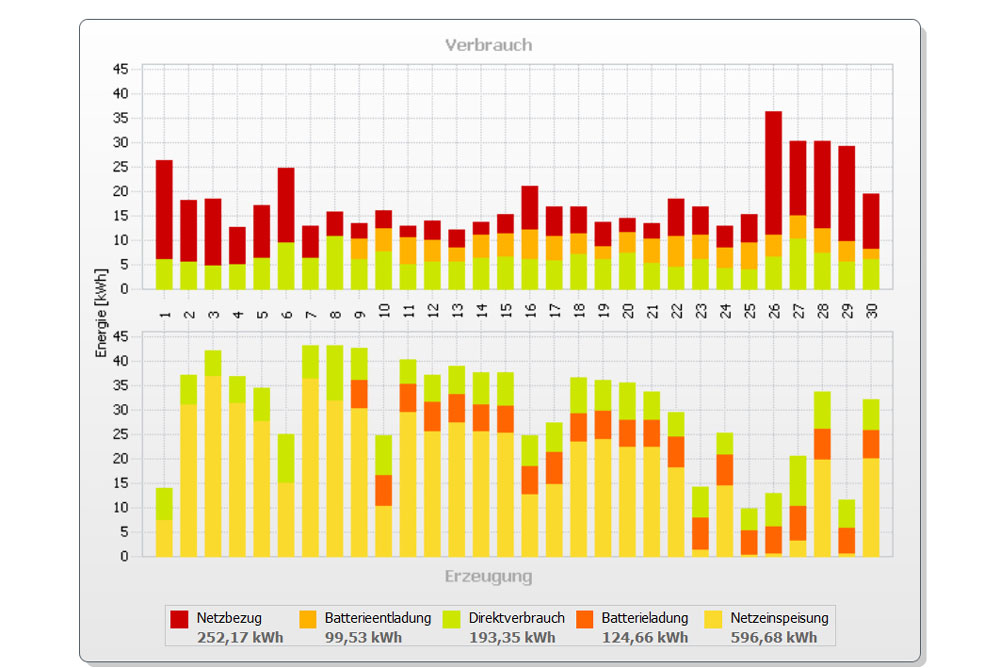

Im November 2017 ging die Anlage ans Netz. Als Batterie wurde eine mit 6 kWh relativ kleine – damals noch recht teure – Lithium-Ionen- Batterie mit einer erwarteten Zyklenanzahl von 8000 gewählt. Bis 2021 betrug die Autarkie- und die Eigenverbrauchsquote nur je 30 %, die Direktverbrauchsquote 19 %. Zum einen hat das seine Ursache darin, dass das Haus zuerst nur sporadisch genutzt wurde. Seit Mai 2020 ist es dauerhaft bewohnt, wodurch sich auch der Direktverbrauch verdoppelte. Im gleichen Monat ging die Batterie kaputt und musste durch eine neue ersetzt werden – Kosten ca. 5.000 €. Theoretisch könnten die Stromverbraucher zeitlich besser auf den Ertrag abgestimmt werden, zum Beispiel durch Aufheizen des Warmwassers oder Wäsche waschen bei Sonnenschein. „Da steckt noch Potenzial drin,“ bestätigt Jacqueline Bolduan, Projektleiterin Photovoltaik/Elektro bei Ruoff Energietechnik, die Firma, welche die Solaranlage einbaute. Weil der Umbau die energetische Optimierung mit hohen ästhetischen Ansprüchen, schöner Detaillierung und gesunden Baumaterialien verbindet, erhielt es 2018 einen Effizienzpreis Bauen und Modernisieren, des baden-württembergischen Umweltministeriums.

Erst 2020 stieg der Eigenverbrauch mit der dauerhaften Nutzung des Gebäudes

Im Mai 2020 war die Batterie defekt und wurde Anfang September ausgetauscht

Wenn Warmwassererzeugung und Wäschewaschen bei Sonnenschein Energie verbrauchen würden, könnte die Eigenverbrauchsquote noch gesteigert werden10 Erst 2020 stieg der Eigenverbrauch mit der dauerhaften Nutzung des Gebäudes11 Im Mai 2020 war die Batterie defekt und wurde Anfang September ausgetauscht12 Wenn Warmwassererzeugung und Wäschewaschen bei Sonnenschein Energie verbrauchen würden, könnte die Eigenverbrauchsquote noch gesteigert werden

Projektdaten

Umbau einer neuapostolischen Kirche zum Wohnhaus in Reutlingen-Altenburg

| Fenster | Holzrahmen, dreifach verglast mit Argonfüllung Ug = 0,60 W/m²K | Uw = 0,90 W/m²K |

| Schrägdach | Zwischensparrendämmung 22 cm Zellulose, U = 0,16 W/m²K |

| Außenwand | hinterlüftete Holzverkleidung | 5,2 cm Holzweichfaserplatte | 12 cm Zellulose | Bestandsmauerwerk | Gewebearmierung | Kalkschlämme U = 0,19 W/m²K |

| Außenwand im Souterrain | Innendämmung 8 cm Mineraldämmplatte, U=0,45 W/m²K |

| Energieberatung | Dr. Jakob Sierig, Ruoff Energietechnik GmbH, Riederich |

| Daten Solaranlage | Leistung = 9.900 kWp | Jahresproduktion ca. 8.712 kWh (880 kWh/kWp) |

| Primärenergiebedarf | 53,40 kWh/m²a |

| Endenergiebedarf | 26,00 kWh/m²a |

| Transmissionswärmeverlust | 0,340 W/m² |

Ihre Stimme zählt

Wir sind neugierig darauf, was Sie zu sagen haben. Hier ist Raum für Ihre Meinung, Erfahrung, Stellungnahme oder ergänzende Informationen. Wir bitten Sie um Verständnis, dass auf dieser kostenlosen Informationsplattform:

- Fragen nicht beantworten werden können – bitte stellen Sie Ihre Fragen direkt an unsere Autor*innen.

- Werbung nicht gestattet ist – Sie können aber gerne mit einem Werbebanner auf Ihre Produkte/Dienstleistungen aufmerksam machen

Quellenangaben und/oder Fußnoten:

Wie werde ich

Baubiolog*in IBN?

Nachhaltig weiterbilden

Know-how, Zusatzqualifikationen und neue berufliche Möglichkeiten für Baufachleute sowie alle, die sich für gesundes, nachhaltiges Bauen und Wohnen interessieren.

Unser Kompetenz-Netzwerk

Hier finden Sie unsere qualifizierten Baubiologischen Beratungsstellen und Kontakte im In- und Ausland nach Standort und Themen sortiert.

Über die Baubiologie

Die Baubiologie beschäftigt sich mit der Beziehung zwischen Menschen und ihrer gebauten Umwelt. Wie wirken sich Gebäude, Baustoffe und Architektur auf Mensch und Natur aus? Dabei werden ganzheitlich gesundheitliche, nachhaltige und gestalterische Aspekte betrachtet.

25 Leitlinien

Für einen schnellen, aufschlussreichen Überblick haben wir in 25 Leitlinien der Baubiologie die wichtigsten Parameter herausgearbeitet, sortiert und zusammengefasst. In elf Sprachen, als PDF oder als Plakat erhältlich.

0 Kommentare